疫情后的“跑路”机构又新增一员,主要提供少儿编程课的“贝尔机器人”。它最早成立于2011年,经过十几年的发展,已经是上少儿编程赛道里的头部公司。这样一家在全国二十多城市都有分店的大型培训机构,一旦停止营业,首先感到切肤之痛的,一定是在贝尔大额充值的无数家长。家长维权,员工讨薪,机构跑路之后的叙述甚至成为一种“前瞻”——一位成都家长在四月份校区复课后带孩子去上课,她告诉老师,她唯一的愿望是,不要跑路就行。

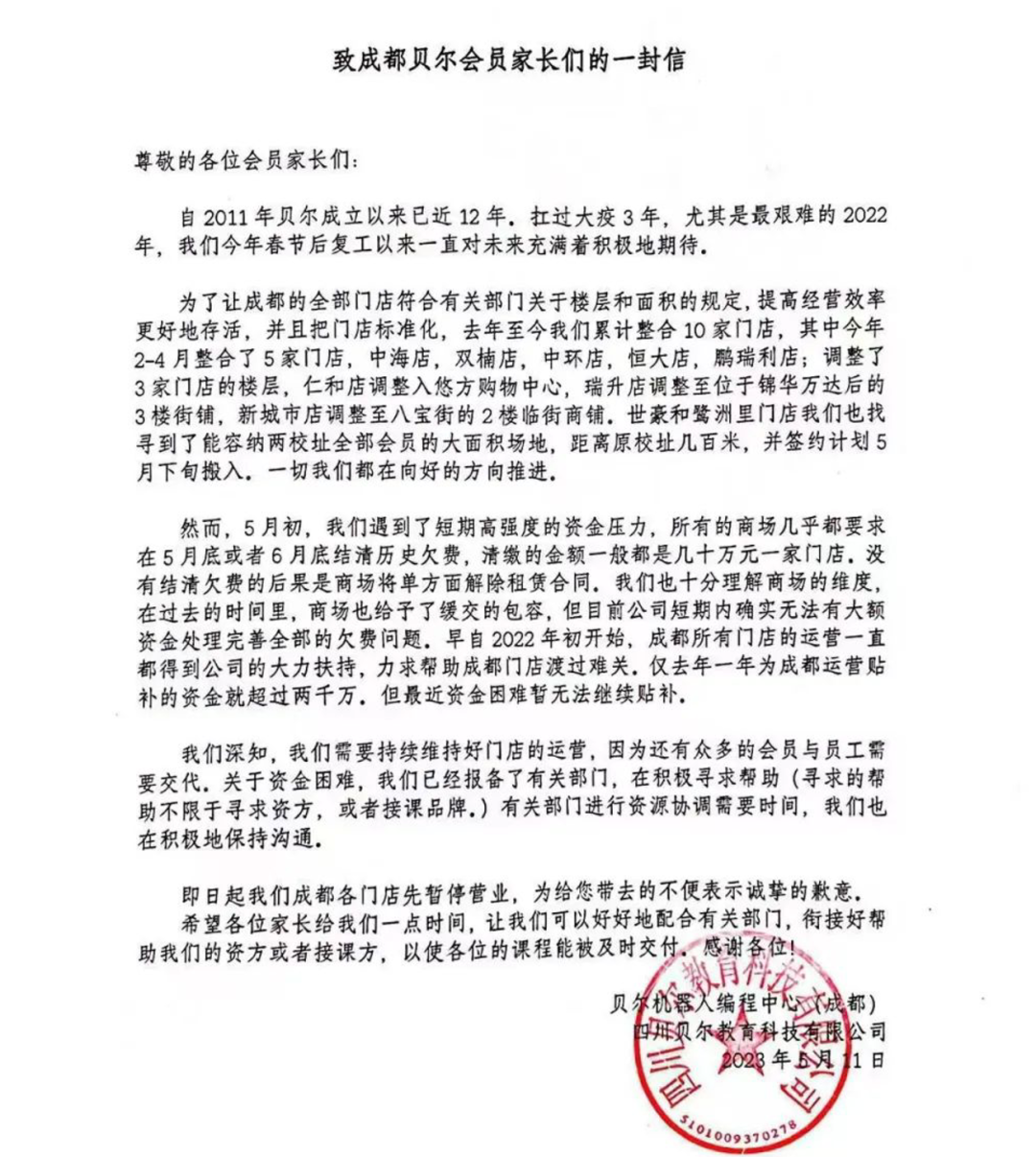

5月11日下午1点出头,胡寅(化名)收到公司企业邮箱邮件,标题是“致四川贝尔伙伴们的一封信”。信件很长,有四五段,胡寅顾不上看那些理由,快速看到邮件最后一段,果然写说,“即日起四川门店暂停营业”。这在某种程度上预示着,距离自己在贝尔干满4年,仅差2个月。

贝尔即“贝尔机器人”,综合天眼查及贝尔官网,全名成都倍尔科技有限公司(以下简称“成都贝尔”),2011年在成都成立,主体业务是为提供少儿编程教学服务。在“成都贝尔”的基础上,2017年,贝尔合控(深圳)科技有限公司成立(以下简称“贝尔”),“成都贝尔”成为分公司。截止2023年4月,6年里,贝尔公司经过5轮融资,在全国20多个城市开设线下门店,其中疫情暴发前的2018和2019年两年,扩张尤其快速。

胡寅是在成都贝尔的其中三家门店任店长,家长们都叫他校长。收到邮件后,胡寅第一时间给成都分公司的总经理打了个电话,电话只持续了一分钟,对方说,“确实经营不下去了”。胡寅第一想法是,公司倒了,自己和他负责的三个校区的200多名员工,要失业了,拖欠的工资与社保,大概也很难追回。更严重的问题是,他负责的三个校区涉及近2000名会员,未销的课程费金额约有1500万。这些家长会员,有一部分课程就是他本人销售出去的。

但退费难,实际在贝尔此次大规模闭店之前就发生了。一位成都家长告诉我,2022年年初,他得知老婆又在贝尔续费一万多,决定去退费,因为他家给孩子交的第一次课包,还有三十多节没上完,他没办法理解这种提前续费行为。另外,他还觉得,“五六岁的孩子学编程就是瞎扯蛋”。

此后,他每个月给老师打一次电话,得到的回答,不是财务去外地学习了,就是申请报上去了还要再等等。2022年6月,贝尔成都悠品店开业,他与另一位家长,带着横幅与喇叭去了现场,这样闹过几次,他才终于拿到那笔退费。

胡寅告诉我,公司的退费流程非常长,从签退费协议,提交申请,公司逐级审批,到最后打款,最快也得半年。而且从2021年开始,成都公司分公司的总经理已经不批退费了,胡寅的判断是,“因退费会影响到分总(经理)的收入”。

正因为流程长,以及退费退学压下不批,胡寅垫付过两次退费。但他还不是最惨的,他说成都还有个店长,刷个人信用卡为公司支付店租。胡寅说,“大家对公司有感情,相信这个公司,上头,基于这些原因才做出蠢事,要我说,这都属于恋爱脑潜质——我也好不到哪里去。现在跟你说这些,仿佛把痛苦再经历一遍”。

胡寅复盘自己做的“蠢事”,当时之所以垫付退款,是因为校区的上一任校长给过那位家长承诺,又突然离职,胡寅接手后,感觉自己有义务完成这笔承诺,“只有我就先垫了,我以为公司会还我——好多事情都输给了一句我以为。”

正式被通知闭店后,成都营门口派出所将胡寅请去配合调查。胡寅知道的事情不多,只知道今年四月,他的个人账户还收到过两笔资金,4月中旬一笔24万,4月底一笔十10万出头,公司委托他向商场缴纳租金与押金。此外,胡寅知道,今年3月,公司的一个门店(员工称之为“校区”)从仁和商场搬到了一公里多以外的悠方购物中心,当时公司还给仁和商场补交了18万租金。

基于这些事实,胡寅猜测,或许之前公司还想在坚持,到了五月,公司高层才做出闭店决定。闭店不仅仅针对成都分公司。整个5月,包括合肥、厦门、苏州等多个城市在内的贝尔机器人分公司,均宣布暂停营业。根据成都贝尔给员工的信件,停业理由是,“5月初遇到短期高强度金钱上的压力,所有的商场几乎都要求在5月底或者6月底结清历史欠费,清缴的金额一般几十万一家门店”。假如不结清余款,商场将单方面解除租赁合同,“但目前公司确实无法短期有这么多资金处理完善全部的欠费问题。”

对欠租,成都贝尔的员工倒是不意外。胡寅负责的三个校区,去年10月给每个人发放了(平均)2500元后,去年11月、12月,今年1月都没有发工资。过完年,情况似有好转,今年2、3、4月,每位员工又分别平均收到5000,5000和2400元工资。

贝尔在成都的员工被拖欠工资,算较晚的。浙江绍兴越城区银泰门店的一位贝尔前员工告诉本刊,他们门店的工资去年6月就停发了,先说是撑到8月,后来又说到年底,到12月中旬,直接等来了停课消息。这位员工算了一下,算上社保,他被拖欠的工资数目为13000元,他的同事当中最惨的,被欠薪的数目高达48000元。

而更早之前,去年5月,有同事问胡寅后,胡寅才知道,当时公司停交社保了。人力给出的解释是,因为疫情,国家有缓交政策。但疫情结束,社保却再也没续上。胡寅负责的三个门店有300多员工,后来陆续走了100多个,这中间还包括一个门店的店长,胡寅后来被派去临时负责这家门店。公司跑路后,胡寅算了一下,他为公司垫付超过3万人民币,其中除了两位家长的退费,还有水电费。

海淀妈妈木子(化名)的儿子今年5岁,3岁开始,她就给儿子报了乐高班,目标很明确,为的是长大一些后可以学少儿编程。孩子爸爸是程序员,木子自己辞职前也在网络公司上班,她周围的同款家庭,80%会让孩子学编程。按照贝尔这样的少儿编程机构的课程设置,孩子从三四岁起,先上乐高课,从所谓“大颗粒部件”学起,过渡到“小颗粒”,随后就可以进阶到Scratch这样的图形编程课程中去,而非我们常规理解的写代码。

这种设计正借鉴于乐高,所以在少儿编程的课程设置当中,通常会将拼乐高作为幼儿的入门与启蒙。木子很认可这些课程,在她眼里,三四岁的孩子实在太小了,很多兴趣班都不收这一个年龄段的孩子,即便收,孩子也坐不住。但乐高不一样,孩子都是喜欢玩,即便没有太强的目的性,家长也乐得将孩子放在乐高班里俩小时,得到俩小时的自由。

家长们希望,有了这些课程作基础,孩子上初中后,或许就能参加机器人大赛或“信息学奥赛”。“走机器人路线是更喜欢动手操作的那一类小孩,走信息学奥赛的则是搞计算机的”,目前,李子还判断不了自己的孩子属于哪种类型,她的认知是,两者前期学习时有重合之处,而这个基础,就可以由少儿编程打下。

前面提到的“信息学奥赛”全称是,全国青少年信息学(计算机)奥林匹克竞赛(NOI),1989年开始举办,此后与数学、物理、化学、生物学这四科,并且全国中学生学科奥赛的五大学科。此外,近三四年信息学也是被若干省份将纳入中考科目。

奥赛以外,信息学相关比赛这些年也火热起来,比如2020年教育部公布的面向中小学生的全国性竞赛活动名单中,科技类新增的7个赛事中,重点就在AI和机器人领域。按照苏州家长糖糖的理解,孩子要走科技特长生这条路,未来参加这些比赛是目标。

参加比赛不止为了给高考加成,获得可能的破格录取机会。糖糖深信未来十年一定是以科技为主,她对自己的判断很有信心。糖糖让孩子上的是四万多一学期的外国语小学,孩子班上23个小朋友,学编程的目前有四五个。

成都家长皮皮,也是冲着编程去的。她的感觉是,好像那几年到处都在说少儿编程的事,还看到过一些新闻,讲小学生编程序操作机器人,而AI似乎也是未来的大趋势。孩子三岁,要上幼儿园了,皮皮问小区里其他家长,孩子们都在报什么班,其中就有家长说在学机器人。什么是“学机器人”,皮皮一开始不知道,去贝尔了才了解到,原来是从搭建学起。她考察了几家机构,感觉贝尔相对突出,规模大,连锁店多。而根据公开资料,最多时,贝尔机器人在成都开到过二十余家。

在这种看起来一片火热的气氛中,2021年5月,皮皮花19800为孩子买了144节课。同年暑假,又买了几十节暑期课,共计167节。但疫情期间,真正上课的机会并不多,这167节课,截止停课,还剩足足105节。

现在回想,皮皮觉得一切并非丝毫没有征兆,疫情结束后,他们上课的仁和校区反而停课了一个多月,说是要搬校区。具体搬到哪里,何时复课,都是皮皮主动去问,才得到一些含糊其辞的答复,说会搬到悠方商场,需要一些时间装修。线月中旬,皮皮带着孩子去一看,教室墙上还贴着上一家机构的logo,更像是临时匆匆开业。

那天在现场,她听另一位家长跟老师反馈说,这里地方有点小,不知何时能回到之前的大教室,皮皮听了,第一反应是乐观,她下意识地说,“我没什么想法,别跑路就行”。一个月后,机构就“跑路”了。

海淀妈妈木子观察,起码在北京,现在乐高/少儿编程课,已经跻身小学生课外兴趣班前四。她给儿子报的兴趣算是周围人里面的中位数,现在的孩子上兴趣班,最低配是体育一项,艺术一项,英语一项,再排,就轮到乐高了。少儿编程赛道里的公司为数不少,木子研究过,像“小河狸”,买课送玩具,“途道”是买玩具送视频课,两个切入口,但殊途同归,都是少儿编程赛道里的竞争者。这一些企业都比贝尔机器人规模小。

贝尔看起来是大机构,这也是糖糖在苏州同样选择了贝尔的原因。贝尔进入苏州是2018年。糖糖当时对比了其它少儿编程机构,发现贝尔价格相对低,环境也更好,课程设计也更有趣味。这些都坚定糖糖对贝尔的信心。

而胡寅则告诉本刊,在成都,同类机构里,贝尔的课时费最低。胡寅是2019年大学毕业后进入贝尔的,面试前,他都没听说过此公司,是公司人力在Boss直聘上直接跟他打招呼,主动找的他。

胡寅当时面试的岗位是课程顾问,也就是销售。底薪2000出头,但假如干得好,月入可过万。但胡寅只干了小半年,就遇到疫情。2020年5月复课,到年底,胡寅做出了170万的业绩,在成都、西安和深圳三座城市几十家门店里,一骑绝尘。但这个过去的辉煌成绩,现在想来只有苦涩,那些卖出去的课程,转过头来成为胡寅的压力,“夜深人静的时候,还会睡不着”。

胡寅入职时,公司在成都就已经有22家门店,可以称为贝尔成都的全盛时期,疫情后,通过合并等方式,倒闭前共计十余家。伴随这样的形势,胡寅也感受到销售政策的变化。成都公司分公司的总经理在2021年大力推广过一年、两年、四年的课包,价格分别是13,500,26,800和39,800,买了这种课包的家长,孩子可以在暑期及赛前无限量上课。这对家长来说挺划算,长久来看,机构并不挣钱。胡寅算过,即便是按次销课的课程包,平均下来,一节课的课时费也只有一百左右。但胡寅粗略计算过,平均课时费达到150以上,公司才可能有利润。但为什么还要销售这样的课包?胡寅猜测这或许跟增加现金流有关。而且,据他所知,也只有成都校区推出过这类课包,2021年,全成都卖出了800多份。

很多员工都认为,事到如今,想要拿回工资,只有劳动仲裁一条路。而家长想要退费,更是难上加难。2021年,针对“双减”之后出现大量培训机构“跑路”现象,教育部等六部门发过一个“关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知”,提出了“资金监管”手段,即,在缴费阶段,家长不再点对点将费用直接付给培训机构,而是统一归口到银行专户管理。但对企业来说,卡住了流水,无异于扼杀生命力,很少会有企业愿意主动使用监管账户。

对家长来说,最具有可操作性的可能性,是找到机构接盘。很多家长群都在积极寻找愿意接盘的机构,相关的主管部门(一般是科创局)也在接洽。在不得不接受损失的前提下,目前最被接受的方案是,接盘机构按七成或八成的折扣销课,家长承担一些损失,但起码孩子能够继续上课,贝尔则为接盘机构无偿提供课程版权,对接盘机构来说,或许也有好处,毕竟那么多生源也是一种资源。

不过,仅是成都,按胡寅的估算,未销课涉及的金额很可能超过1亿,全国所有倒闭的店加起来,金额更是可观。面对如此巨大的损失,更为坚定的家长发出的疑问则是,为什么贝尔不需要承担相应的责任?糖糖告诉我们,她们苏州贝尔家长超过600人,她们的意见比较一致,要么退款,要么1:1上课,“我们不接受其它和解”,她们谈好律师,决定起诉贝尔。